Некоторые фотографии вызывают дрожь по позвоночнику, даже если они не предназначены для этого. Безобидный снимок может показаться тревожным, если посмотреть на него через призму истории или лишить его контекста. Почему он кажется таким жутким? Что за история стоит за ним?

На протяжении всего времени фотоаппараты фиксировали моменты, которые вызывали любопытство, тревогу и бесчисленные вопросы. Эти призрачные образы создавались не для того, чтобы быть жуткими, но их загадочные детали или забытая история делают их незабываемыми.

Иногда, узнав правду, скрывающуюся за ними, можно снять напряжение, но в других случаях это только усугубляет загадку. Готовы ли вы раскрыть истории, скрывающиеся за этими леденящими душу отголосками прошлого?

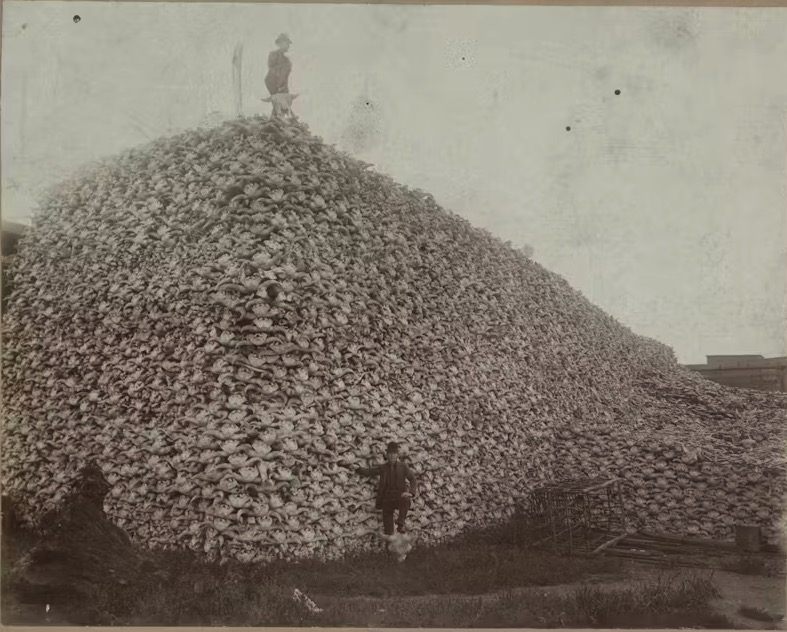

Гора черепов бизонов (1892)

Эта призрачная фотография, сделанная в 1892 году у завода Michigan Carbon Works в Ружвилле, штат Мичиган, запечатлела шокирующий момент истории. На ней изображена огромная гора черепов бизонов, собранных для переработки в костный клей, удобрение и древесный уголь. Что делает это изображение таким тревожным, так это история, которую оно рассказывает — не просто об эксплуатации природных ресурсов, а о массовых потерях, связанных с колонизацией и индустриализацией.

В начале XIX века в Северной Америке обитало от 30 до 60 миллионов бизонов. К тому времени, когда была сделана эта фотография, их число сократилось до ошеломляющего минимума — всего 456 диких бизонов. Экспансия поселенцев на запад, а также рыночный спрос на шкуры и кости бизонов привели к жестокому истреблению некогда процветающих стад. В период с 1850 по конец 1870-х годов большинство стад было уничтожено, оставив после себя как экологическую, так и культурную разруху.

Возвышающаяся груда костей на этой фотографии — не просто свидетельство промышленной жадности; она также отражает глубокую связь между коренными народами и бизонами, связь, насильственно разорванную в результате этого масштабного уничтожения. Кости, сложенные в виде рукотворной горы, стирают грань между естественными и искусственными ландшафтами — концепция, которую фотограф Эдвард Буртынский позже назвал «производственными ландшафтами».

Сегодня, благодаря усилиям по сохранению природы, в Северной Америке бродит около 31 000 диких бизонов. Эта фотография служит суровым напоминанием о том, как близко мы подошли к тому, чтобы полностью потерять их, — леденящий душу взгляд на прошлое, сформированное выбором, который до сих пор отдается эхом.

3

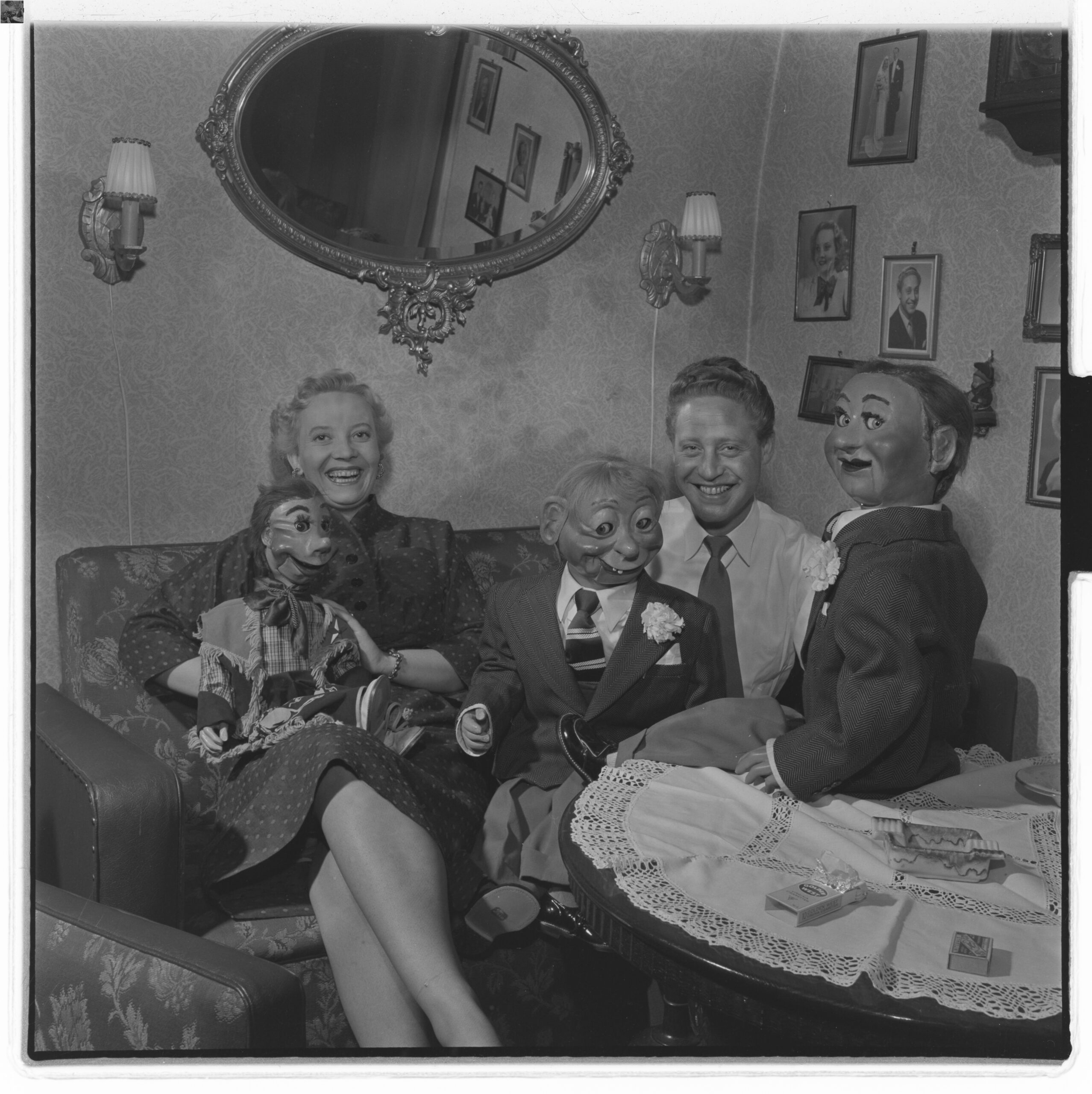

Ингер Якобсен и Бюлов (1954)

Эта фотография середины 1950-х годов на первый взгляд может показаться немного жуткой, но, скорее всего, на ней запечатлен обычный день из жизни норвежской певицы Ингер Якобсен и ее мужа, датского чревовещателя Джеки Хейна Бюлова Янцена, более известного под своим сценическим псевдонимом Джеки Бюлов.

Якобсен была любимой певицей в Норвегии и даже представляла свою страну на конкурсе песни «Евровидение» в 1962 году. В то же время Бюлов привносил свое уникальное обаяние и талант чревовещателя в аудиторию в то время, когда этот вид искусства процветал, особенно на радио и зарождающемся телевидении.

Фотография выглядит как снимок ушедшей эпохи, взгляд в мир, который кажется далеким от сегодняшнего дня. Однако чревовещание, хотя и стало менее распространенным, не исчезло полностью. Мастерство и креативность чревовещателей продолжают покорять зрителей, а три исполнителя — Терри Фатор (2007), Пол Зердин (2015) и Дарси Линн (2017) — даже победили в шоу America’s Got Talent. Это доказательство того, что мир может меняться, но некоторые традиции продолжают жить в неожиданных формах.

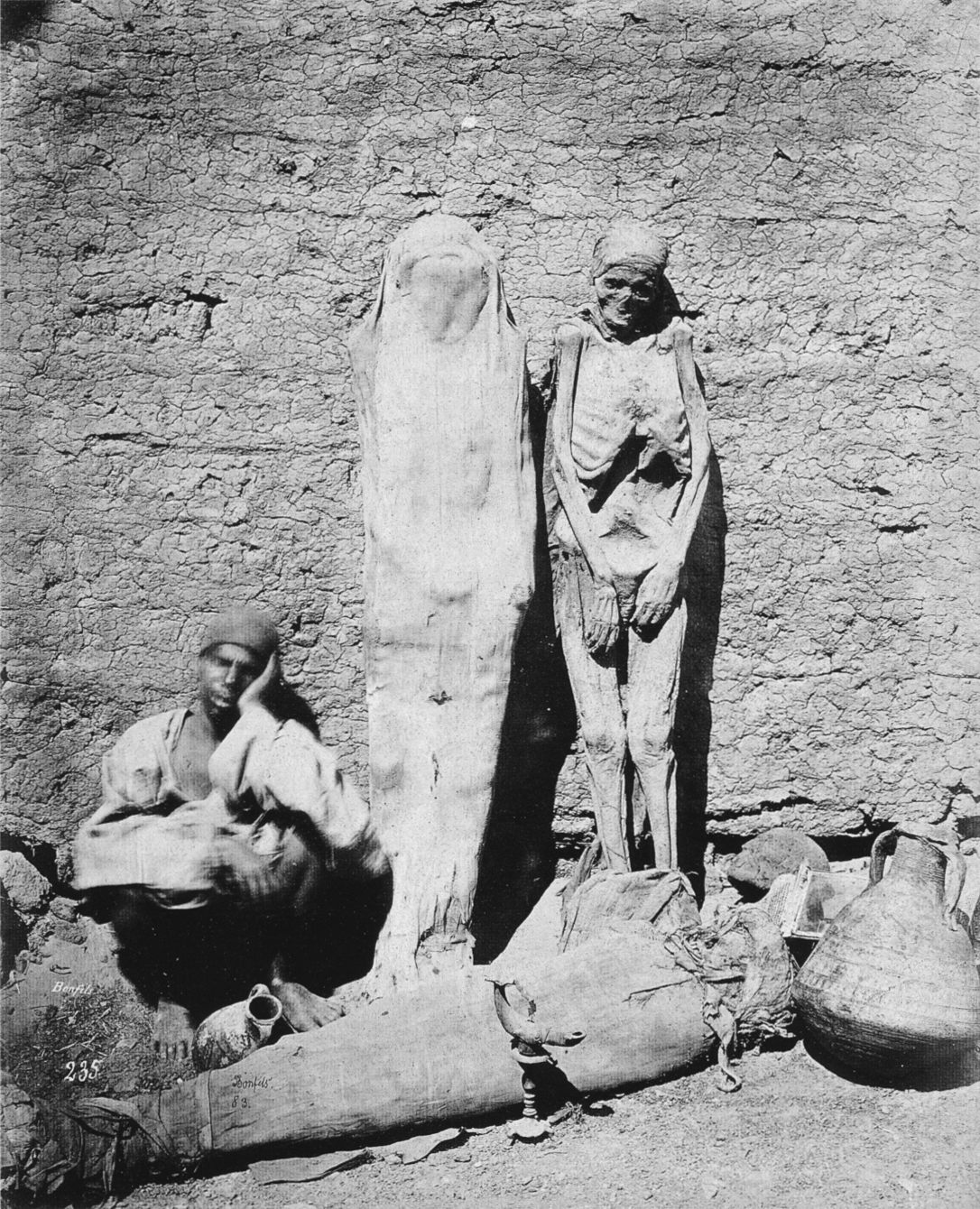

Торговец спящими мумиями (1875)

Мумии всегда завораживали человечество, а древнеегипетские мумии пленяли воображение более 2 000 лет. Но то, как с ними обращались на протяжении всей истории человечества, открывает странную и порой тревожную историю.

В Средние века европейцы использовали мумии в самых разных целях: растирали в порошок для создания предполагаемых лекарств, превращали в факелы, потому что они так хорошо горели, и даже использовали для лечения таких недугов, как кашель или переломы костей. Вера в то, что мумии бальзамировали с помощью целебного битума, способствовала развитию этой тенденции, хотя на самом деле это было не так. К XIX веку медицинское применение мумий сошло на нет, но интерес к ним остался.

Грабители могил подпитывали спрос на мумии, а купцы переправляли их из Египта в Европу и Америку, где они становились ценным достоянием богачей. Их выставляли как символ статуса или использовали для исследований. Одной из самых странных тенденций 1800-х годов была «вечеринка с разворачиванием», когда мумии торжественно разворачивали на глазах у любопытных зрителей, стирая границы между наукой и развлечением.

Это изображение торговца, отдыхающего среди множества мумий, подчеркивает, как эти древние артефакты стали товаром, который использовался для различных целей — от медицинских экспериментов до зрелищ в гостиных. Это напоминание о том, как когда-то относились к культурным ценностям — и почему их сохранение сегодня так важно.

Железные легкие (1953)

До появления вакцин полиомиелит был одним из самых страшных заболеваний в мире, ежегодно парализуя или убивая тысячи людей. В США самой страшной была вспышка 1952 года, когда было зарегистрировано почти 58 000 случаев заболевания — более 21 000 человек остались инвалидами и погибли 3145 человек, в основном дети. Полиомиелит не повреждает легкие напрямую, а поражает двигательные нейроны в спинном мозге, нарушая связь между мозгом и мышцами, необходимыми для дыхания.

Для самых больных пациентов выживание часто означало заключение в «железные легкие» — механический респиратор, который поддерживал их жизнь, нагнетая воздух в парализованные легкие. В больницах стояли ряды этих возвышающихся цилиндрических аппаратов, заполненных детьми, борющимися за свою жизнь. Одного изображения этих «механических легких» достаточно, чтобы передать разрушительное воздействие полиомиелита, это леденящее душу напоминание о страхе и неуверенности, охвативших семьи до появления вакцины в 1955 году.

Даже для тех, кто выходил из железного легкого, жизнь уже никогда не была прежней, часто оставаясь инвалидом. Но фотография выше — бесконечно тянущиеся ряды железных легких — свидетельствует как о человеческих жертвах эпидемии, так и о стойкости тех, кто боролся за ее преодоление.

Молодая мать и ее мертвый ребенок (1901)

Призрачное изображение Отилии Янушевской, держащей на руках своего недавно умершего сына Александра, не только запечатлело глубокий момент скорби, но и говорит о викторианской традиции посмертной фотографии. Эта практика, получившая распространение в середине XIX века, служила способом почтить память умершего и сохранить последнюю, осязаемую связь с близкими людьми, особенно когда реальность смерти казалась слишком подавляющей.

Идея размышления о смерти уходит корнями в концепцию memento mori, что означает «помни, что ты должен умереть», и имеет глубокие исторические корни. В Средние века на картинах часто появлялись напоминания о смерти, а в более ранних культурах создавались безделушки с изображением скелетов — мрачное, но необходимое признание хрупкости жизни.

С появлением фотографии в XIX веке она стала идеальным средством для того, чтобы сделать эти размышления личными и интимными. Семьи, которые теперь могли фотографировать, увековечивали своих умерших близких, пытаясь удержать их, чтобы их лица всегда были под рукой. Это позволяло живым скорбеть, но и создавать прочные узы, ощущение связи после смерти.

Интересно, что сегодня, когда любимый человек уходит из жизни, мы, как правило, сосредотачиваемся на праздновании его жизни, часто избегая суровой реальности его смерти — почти как если бы упоминать о ней напрямую было запрещено. В отличие от них, викторианцы принимали смерть с энтузиазмом, включая ее в ритуалы, которые признавали ее неизбежное присутствие.

Посмертная фотография, достигшая своего пика в 1860-70-х годах, была ключевой частью этого процесса. Она началась в 1840-х годах с изобретением фотографии, и хотя не все викторианцы спокойно относились к съемке мертвых, эта практика получила широкое распространение, особенно в Великобритании, США и Европе.

9-летняя работница фабрики в штате Мэн (1911 год)

В 1911 году жизнь многих семей рабочего класса в Америке сводилась к тяжелому труду, долгим часам и тому, чтобы хоть как-то свести концы с концами.

Для Нэн де Галлант, 9-летней девочки из Перри, штат Мэн, лето означало только одно: работу на фабрике Seacoast Canning Co. в Истпорте, штат Мэн. Она не бегала по полям и не играла с друзьями — она помогала своей семье перевозить сардины, работая долгие часы вместе с матерью и двумя сестрами.

Детский труд, к сожалению, был распространен в Америке начала XX века, особенно в таких отраслях, как консервная, текстильная и сельскохозяйственная. Семьям помогала каждая лишняя пара рук. Но для таких детей, как Нэн, это означало жертвовать детством. К 9 годам она уже работала, что, к сожалению, не было редкостью для детей ее возраста в это время. По данным Бюро трудовой статистики США, в 1910 году 18 % детей в возрасте от 10 до 15 лет работали.

В штате Мэн действовал закон, запрещающий детям младше 12 лет работать на производстве, но он не распространялся на консервные предприятия, где производились скоропортящиеся продукты. Этот закон изменился в 1911 году, но трудно сказать, насколько сильно он повлиял на жизнь таких детей, как Нэн.

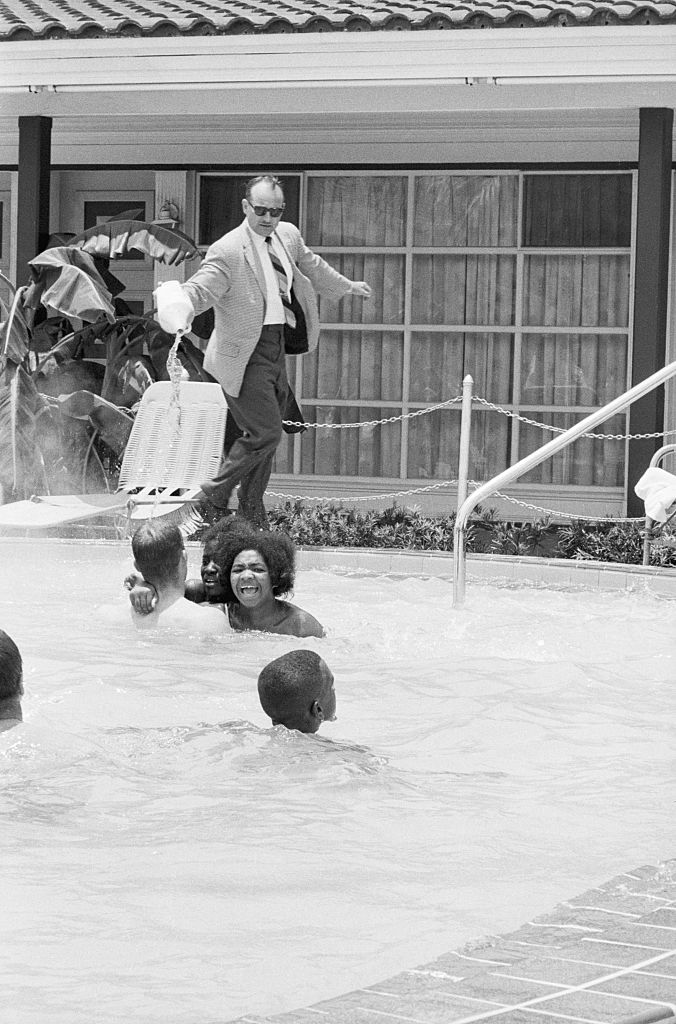

Джеймс Брок выливает кислоту в бассейн (1964)

В 1964 году леденящая душу фотография запечатлела, как управляющий мотелем Джеймс Брок выливает соляную кислоту в бассейн Monson Motor Lodge, чтобы помешать чернокожим пловцам пользоваться им.

Этот поступок последовал за попыткой группы чернокожих активистов интегрировать сегрегированное пространство в Сент-Огастине, штат Флорида. Вместо того чтобы допустить равенство, Брок решил уничтожить бассейн.

Снимок, сделанный Чарльзом Муром, символизирует глубоко укоренившийся расизм того времени и мужество тех, кто боролся за гражданские права. Сегодня он служит напоминанием о том, как далеко мы зашли и как далеко нам еще предстоит пройти в борьбе за равенство. Она учит нас стойкости, силе сопротивления и необходимости противостоять неудобным истинам нашей истории.

Угольные шахтеры возвращаются с глубины (C.1900)

В начале 1920-х годов бельгийские угольные шахтеры переживали тяжелые дни под землей, работая в опасных условиях, чтобы обеспечить топливом растущую промышленную революцию. После нескольких часов изнурительного труда в темноте они теснились в переполненном лифте и наконец-то выходили на свет. Скрип лифта и тихий гул их голосов показывают, насколько сильно они зависели друг от друга.

Их лица, покрытые угольной пылью, рассказывали о тяжелом труде и самопожертвовании. Каждая морщинка и черточка свидетельствовала о том, как тяжела для них работа, но в то же время отражала их гордость за свой труд. Эти люди обеспечивали движение промышленности, даже если это происходило ценой их здоровья и безопасности.

Когда они наконец вышли на дневной свет, это стало ярким напоминанием о контрасте между темнотой шахт и ярким светом над головой. Но еще больше это было напоминанием об их силе и стойкости. Они были друг у друга, и вместе они продолжали идти вперед. Их связь, созданная благодаря совместной борьбе, была сердцем их сообщества — они противостояли трудностям бок о бок, несмотря ни на что.

Отпечатки пальцев Элвина Карписа (1936)

Элвин «Жуткий» Карпис, печально известный преступник 1930-х годов, входил в банду Баркера и занимался громкими похищениями. Оставив отпечатки пальцев на двух крупных преступлениях в 1933 году, он попытался стереть свою личность.

В 1934 году он и его товарищ по банде Фред Баркер сделали косметическую операцию у чикагского врача Джозефа «Дока» Морана. Моран изменил их носы, подбородки и челюсти и даже заморозил их пальцы с кокаином, чтобы соскоблить отпечатки пальцев.

Несмотря на все эти усилия, Карпис был пойман в Новом Орлеане в 1936 году, приговорен к пожизненному заключению и провел за решеткой более 30 лет, включая пребывание в Алькатрасе. Он был досрочно освобожден в 1969 году.

Костюмы на Хэллоуин в 1930 году

Во время Великой депрессии, когда участились случаи насилия и вандализма, общины начали создавать такие традиции, как раздача конфет, костюмированные вечеринки и организация домов с привидениями, чтобы отбить желание нарушать порядок. В эту эпоху также появилось больше вариантов костюмов для детей, что добавило веселья в празднования.

Двое мужчин делают маску смерти (ок. 1908 г.)

Маски смерти издавна использовались для сохранения облика умершего. Древние египтяне, например, создавали подробные маски, чтобы помочь умершим ориентироваться в загробном мире. Аналогичным образом древние греки и римляне создавали статуи и бюсты своих предков, закладывая основу для появления посмертных масок, которые появились позже.

Что отличало посмертные маски от других изображений, так это их реалистичность. В отличие от идеализированных скульптур, эти маски были призваны передать истинные черты человека, создавая неизгладимую дань уважения. Такие знаменитые личности, как Наполеон, Линкольн и Вашингтон, делали посмертные маски, которые затем использовались для статуй и бюстов, увековечивших их надолго после смерти.

Есть ли изображение, которое вы пропустили, или то, которое вы видели, и которое вам понравилось? Что вы думаете обо всех этих жутких картинах? Какая из них оставила самое сильное впечатление? Не стесняйтесь делиться своими мыслями в комментариях на Facebook!